国際水準の人権国に

──選択議定書(女性差別撤廃条約)の批准を今すぐ

参議院議員 井上哲士

元タレントの中居正広さんの性加害疑惑をめぐり、フジテレビの企業風土と人権意識が大きな問題になっています。女性アナウンサーをタレントなどとの会食に業務の一環として同席させ、「接待要員」とすることなどが常態化していたのではないか。性被害が起きても、利益優先で番組を続けていたのではないか──さまざまな問題が指摘されています。テレビ局は公共の電波を預かるという公益性を持ち報道機関でもあります。「再発防止」にとどまらず、社会の人権意識、女性への暴力を許さない認識を広めることこそがメディアに求められる責任です。

同時に、ジェンダー平等や人権についての日本社会全体の問題でもあり、国民の願いに背を向け続ける政治の責任が厳しく問われています。

●差別撤廃への取り組みを促す国連の所見

国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は昨年一〇月、日本政府の定期報告(第九次)を審査し、差別撤廃への取り組みを進めるよう促す総括所見を発表しました。選択的夫婦別姓の導入に向けた法改正の四度目となる勧告をはじめ、同条約選択議定書の批准、男女賃金格差解消に向けた具体策、沖縄の米兵による性暴力の適切な処罰や被害救済、国内人権機関の設立などを勧告し具体的対応を求めています。

この総括所見でも、「第五次男女共同参画基本計画が、アンコンシャス・ジェンダー・バイアス(無意識のジェンダーに基づく偏見)に対する認識を促進し、規範に異議を唱えることによって、ジェンダー・ステレオタイプ(固定的性別役割分担意識)を根絶する必要性を取り上げていることを評価し留意する」としつつ、「ジェンダー・ステレオタイプが、引き続き女性に対する性暴力及びジェンダーに基づく暴力の根本原因」になっていることに懸念を表明しています。そして、「職場における差別、ジェンダー・バイアス及びハラスメントにつながる有害なジェンダー規範及び社会規範に対処すること」を勧告しています。

一二月に国会の議員会館で開かれた「CEDAW 日本報告審議報告集会」は、国連委員会へのレポート提出やロビー活動を行ってきた市民団体から報告があり、多くの参加者で熱気にあふれました。党派を超えて多くの国会議員も参加しました。この勧告を生かして女性差別を撤廃し、国際水準の人権を確立するためにCEDAWが総括所見の冒頭で勧告した「女性差別撤廃条約選択議定書の批准」は待ったなしです。

選択議定書──条約の実効性強化に不可欠な個人通報制度を盛り込む

選択議定書とは、既存の条約を補完するために、条約とは別に独立して作成される法的な国際文書です。効力をもつためには、条約締約国は別途これを批准する必要があります。女性差別撤廃条約の選択議定書は、九九年に採択され、実効性を強化するため「個人通報制度」と「調査制度」を盛り込んだものです。現在、同条約の締約国一八九カ国のうち、選択議定書の批准国は一一五カ国。経済協力開発機構(OECD)加盟国のうち、同条約の選択議定書を締結していないのは、条約本体を締結していないアメリカ以外では、日本とイスラエル、エストニア、ラトビアの四カ国だけです。CEDAWは「検討中」を続ける日本政府に対し、「時間がかかりすぎている」と強く批判し、早期批准を勧告しました。

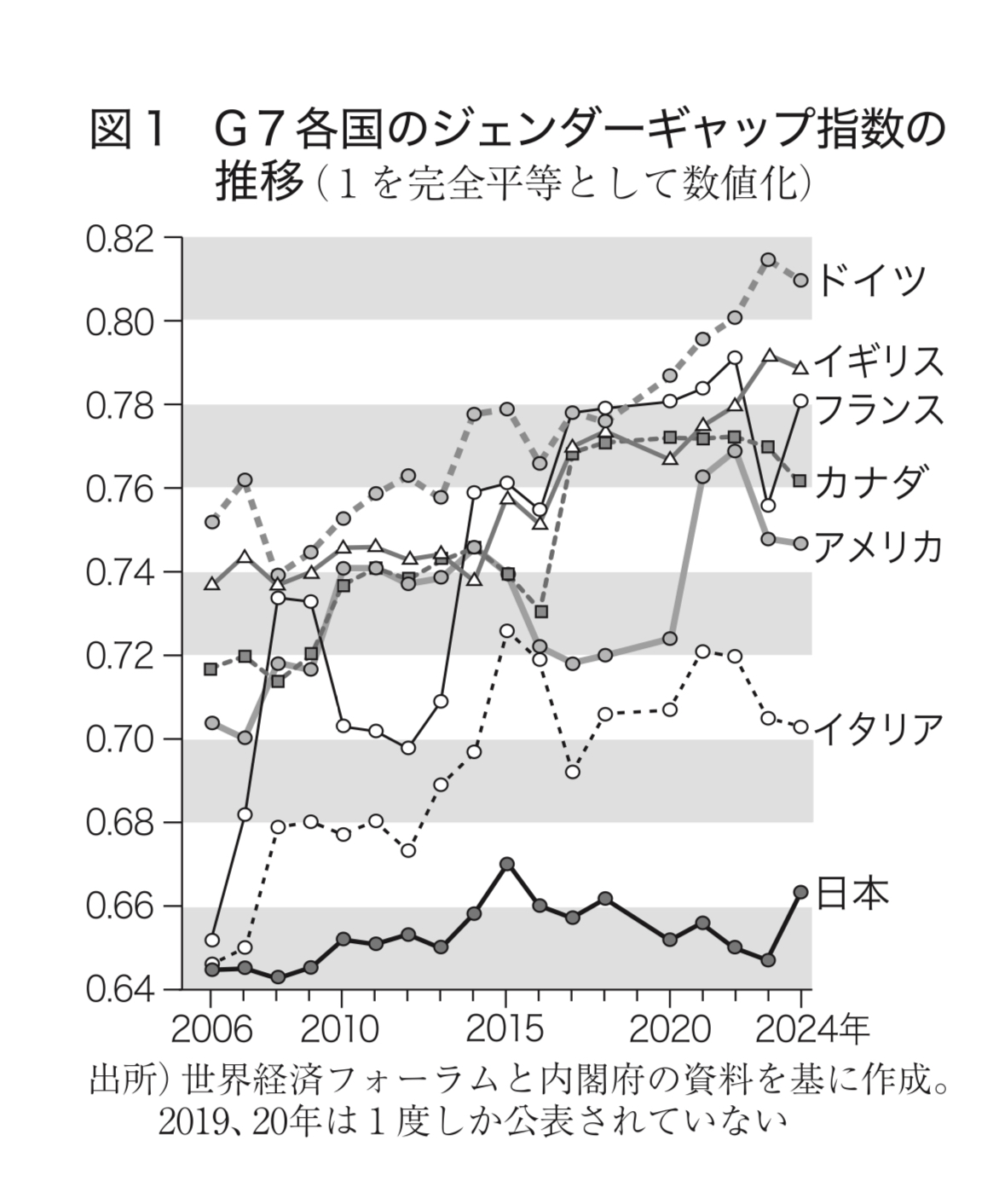

では、日本の女性差別の実態はどうなっているか。昨年の日本の経済、政治、教育、健康の四分野合計のジェンダーギャップ指数の順位は一四六カ国中一一八位で、最初に発表された二〇〇六年の八〇位から大きく順位を落としています。図1は、G7(主要七カ国)各国のジェンダーギャップ指数の推移ですが、各国が女性議員の率を大きく伸ばすなどジェンダーギャップ克服を進めている中で、日本は特に経済分野での管理職の女性比率や、政治分野の国会議員・閣僚での女性比率が大きく立ち遅れ、全体での指数は横ばいになっています。

●個人通報制度が世界を変えるテコに

なぜ、世界は大きく進んでいるのか。そのテコとなっているのが、個人通報制度を定めた女性差別撤廃条約選択議定書の批准です。個人通報制度とは、人権侵害を受けた個人が、国内での訴訟などの救済措置を尽くしたうえで、国連に救済を求めて通報できる制度。通報を受けた国連の委員会はこれを検討の上、見解や勧告を各締約国等に通知します。見解や勧告には法的拘束力はありませんが、締約国はフォローアップを求められます。これを通じ、通報した個々の女性の人権を救済するだけではなくて、行政や国会、司法など、ジェンダー平等の国際水準を生かしていくという役割を果たしています。

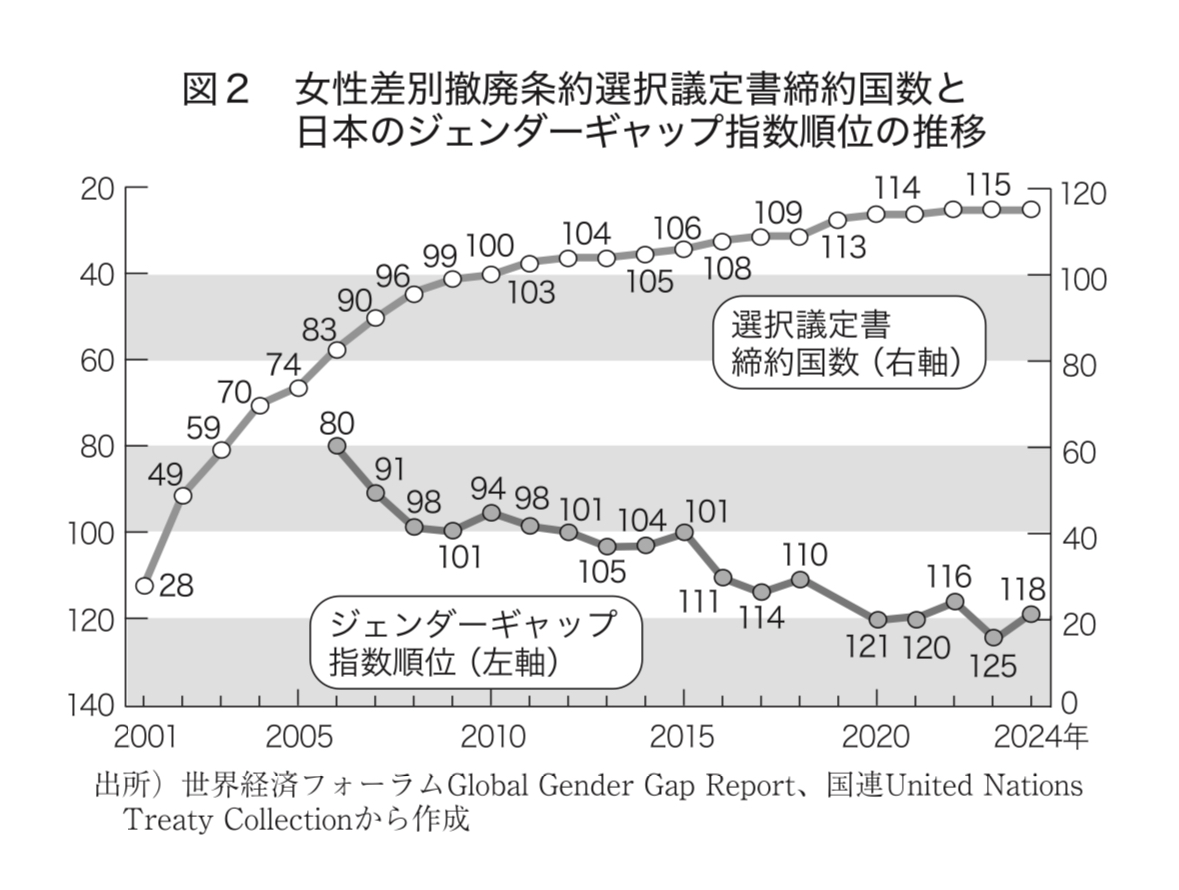

私は二〇二〇年の外交防衛委員会の質問の際に、選択議定書の批准国数と日本のジェンダーギャップ指数の順位を一つのグラフにして提出しました。図2は最新の数字にしたものですが、批准国が大きく増える一方で、未批准のままの日本が順位をどんどん落としていることがくっきりと浮かび上がります。CEDAWの委員で個人通報作業部会長のパトリシア・シュルツさんは二〇一八年に来日された際の講演で、「選択議定書の批准によって日本はこの数十年の間に見られた人権に関する重要な進化に加わることになる」と述べました。逆にいえば、日本は未批准の中でこういう世界の重要な変化に加われていないという状態が続いていることを、このグラフは示しています。

「注目すべき制度」と同じ答弁を繰り返し、先送りしてきた日本政府

田村智子委員長は、国連女性差別撤廃委員会の勧告後の衆院予算委員会(二四年一二月一一日)で、選択議定書の批准を求めました。それに対し岩谷毅外相は「条約の実施の効果的な担保を図るという意味で、注目すべき制度である」としつつ、司法制度あるいは立法政策との関連での課題として、「人権諸条約に規定される委員会から、国内の確定判決とは異なる内容の見解が示された場合、あるいは通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解が示された場合、あるいは法改正を求める見解が出された場合に、我が国の司法制度や立法政策との関係でどう対応するか......二三回にわたって検討会を行ってきたわけでありますが、さらに、各方面から寄せられる意見等を踏まえて、早期の締結に向けて、政府として真剣に検討してまいりたいと思います」と従来の答弁を繰り返しました。

「真剣に検討している」といいますが、「注目すべき制度」という答弁を行ってから二〇年以上もずっと同じ答弁で、果たして「真剣に検討」しているのかきわめて疑問です。

政府のいう検討課題に関して、二〇一六年八月の第一九回個人通報制度関係省庁研究会で、CEDAW委員長(当時)の林陽子弁護士が、「委員会の審査は最高裁に対する四審ではない、確定判決は尊重するが、裁判所の条約解釈が間違っているという結論になって、裁判官のジェンダーバイアスをなくすよう研修を強化すべき旨の勧告を行った例はある」と述べています。法務省も「個人通報制度の受け入れに伴って司法制度を変えるということが必ずしも必要となるとも考えているものではありません」と認めています。

林氏は損害賠償についても、「勧告の内容については、申し立て個人に対してとるべき措置や一般的措置がある。金額の明示はないが、被害者に補償するための金銭を支払うよう国家に勧告が出た場合もある」とし、「この委員会からの勧告を受け入れない国もある、勧告を守っていないにもかかわらずフォローアップが終了したケースもある」と述べています。対応は、国により、また勧告内容によってさまざまだということです。

●「締結のため課題を早期に解決する」と答弁しながら

このように個人通報制度を受け入れるうえで大きな障害はすでにクリアされており、受け入れのための具体的な検討を進めることが求められています。

そのことを指摘した二〇二〇年の私の質問に茂木敏充外相(当時)は、「我が国の司法制度や立法制度との関係でどう対応するのか......、論点というのは明らかなわけでありますから、これを関係省庁との間でずるずる引っ張るということではなくて、しっかりと議論をして、どこかで結論を出さなきゃならない問題だと、考えております」「早期に締結するために障害になっている、また課題になっているものを早期に解決することであります」と明確に答弁しました。

にもかかわらず、その後も政府は同じ答弁を重ねて、批准を先延ばしにしてきました。その姿勢が厳しく問われています。

勧告を力にさらに声を広げ、選択議定書の批准を求めよう

そもそも女性差別撤廃条約第二条で日本は条約の履行義務を負っています。これまでも、定期的報告に基づくCEDAWからのさまざまな勧告も受け、フォローアップもしてきました。さらにこの個人通報制度を受け入れれば、国内的な司法救済を終えた上での個々の訴えに対して国際社会から審査を受けることになります。

先に紹介したシュルツ氏の講演では、「そもそも司法権の独立が問題になるなら選択議定書自体が成り立たなくなる」と指摘し、「外部機関の審査を受けることで司法制度はより強固になる。選択議定書の批准は、その国が法による支配を本当の意味で尊重していることを示すものだ」と述べています。

個人通報制度は、政府も認めているように「条約の実効性の担保」につながり、さらには、日本における女性の人権を国際基準に高めることにつながることになるのです。受け入れを先延ばしする政府の姿勢は、それを拒み、女性差別を放置し続けることになります。

CEDAWの勧告を受け、一月三〇日に女性差別撤廃条約実現アクションのみなさんと党国会議員団で意見交換会を行いました。田村智子委員長は、長年の取り組みと、昨年のCEDAWの日本報告審査でのNGOと市民の大奮闘に敬意を表し、この運動が自公政権を追い詰めていると述べ、「条約に誠実に向きあい、条約を重要な基準として、国内のさまざまな法制度を見直す立場に日本政府は立つべきだ」と強調。「選択議定書の批准へ、他党への働きかけも含めてあらゆる可能性を追求する」と表明しました。

この意見交換会でも話題になったのが、地方議会では一三道府県と八政令指定都市を含む三五九の自治体の議会で意見書が採択されており(二四年一二月現在)、そのうち一〇の道府県議会では自民党を含む全会一致で採択されていることです。批准への条件は広がっています。

党国会議員団とジェンダー平等委員会は三月五日、「国連・女性差別撤廃委員会の総括所見を受けとめ、すみやかな国際的水準のジェンダー平等実現を──『第六次男女共同参画基本計画』策定にあたって」を発表し、政府に申し入れました。この中でも選択議定書について、「検討中」のくり返しに終止符を打ち、早期に批准することを求めました。

個人の多様な生き方、人権を尊重する社会に

党の申し入れでは、六次計画を待たずに直ちに実現すべき課題として、選択的夫婦別姓制度をあげています。姓名は個人がそれまで生きてきた象徴であり、変更を強制されないことは人格権の大事な一部です。CEDAWからも二〇年以上前から勧告を受け、今回で四度目であり、フォローアップの対象となるのは三度目となります。もはや、先送りは許されません。

また、性的マイノリティー・LGBT/SOGIの権利に関してCEDAWが同性婚を認めるよう勧告したことも挙げて法制化を求めています。昨年、北海道、東京、福岡の三つの高裁で同性婚を認めないのは憲法違反だという判決が相次いで出されました。一二月の福岡高裁判決は、同性であるために結婚できないことは国民の幸福追求権を定めた憲法一三条に違反すると指摘し、国に法整備の必要性を強く迫るものとなりました。個人の多様な生き方、人権を尊重する社会にするために、選択的夫婦別姓の実現や同性婚の法制化等に直ちに踏み出すべきです。

●世論の変化を司法が認め、行政を動かした

この点では、国民の世論が司法と行政を動かしています。政府は一月二一日、犯罪被害者の遺族に支払われる給付金(犯給金)を定めた法律をはじめ、二四の法律などについて同性のパートナーが事実婚と同様に規定の対象になるという見解をまとめました。犯給金は、事実婚である被害者遺族にも給付されてきましたが、二〇年以上連れ添った同性パートナーを殺害されたにもかかわらず遺族給付金を不支給とされた名古屋市の男性が、その取り消しを求めて裁判を起こしました。二〇年の一審、二二年の二審では原告敗訴でしたが、二四年三月の最高裁判決は、「同性パートナーも事実婚に該当し対象になりうる」という初めての判断を示したのです。

一審、二審判決はその理由として、「同性カップルを民法上、婚姻の届け出ができる関係である異性カップルと同様に見る社会通念、社会的意識が醸成されていな」いということを挙げました。一方、最高裁判決ではこの理由には触れず、同性パートナーも遺族と認めたのです。同性カップルを異性カップルと同様にみるという社会通念や社会的意識の前向きな変化を最高裁が認め、今回の判決になったということです。

私はそのことを最高裁判決直後の四月、内閣委員会の質問で強調し、加藤鮎子共生社会担当大臣(当時)に各制度を所管する省庁と協力して同性パートナーも対象となる制度を広げるよう迫ったところ、「誰一人取り残さない社会の実現に向けまして、関係省庁としっかり連携を図りながら取り組んでまいりたい」との答弁がありました。

そして今回の政府の見解で、犯給金の法律以外に配偶者などからの暴力を防ぐ「DV防止法」や児童虐待防止法など合わせて二四の法律について、同性のパートナーが事実婚と同様に対象になるとされたのです。さらに一三〇の法律などは解釈などを引き続き検討するとしていて、共生社会を担当する三原じゅん子大臣は記者会見で「各府省庁の検討が加速され、同性パートナーの取り扱いについて早期の結論が得られるよう促したい」と述べました。まさに、世論の変化を司法が認め、行政を動かしているのです。

二〇一五年に東京の渋谷区と世田谷区から始まったパートナーシップ制度は全国に広がり、導入自治体は四八七以上で人口カバー率は九〇%を超えました(二〇二五年二月三日時点、Marriage For All Japan調べ)。このように世論の前進を受けて個人の多様な生き方と人権を尊重する方向に司法や地方行政が変化している中で、党内の一部勢力の意を呈して制度改正をかたくなに拒んでいる政府・自民党の責任は重大です。

●力あわせ参院選で変えよう

日本共産党は、選択議定書の批准、選択的夫婦別姓、同性婚などの実現へ、国会内外で共同を広げ、七月の参院選でも「日本を国際水準の人権国へ」と掲げて全力を挙げます。私も比例代表予定候補の一人として、日本共産党を伸ばして人権と多様性が尊重される社会へ変えようと訴えぬきます。衆院選で与党を少数に追い込んで広げた願い実現のチャンスを、さらに参院選で広げましょう。

(いのうえ さとし)