衆院予算委二日目。日本共産党から宮本徹議員が質問に立ちました。冒頭、ガザ・イスラエル問題で国連総会の人道的休戦決議に日本が棄権した問題をただしました。総理は決議が「バランスを欠く内容」と驚くべき答弁。双方に人道的な休戦を求めることのどこがバランスを欠くというのか。反対したアメリカを配慮したとしか思えない。

この問題を取り上げたのが宮本議員だけだったのは残念でした。日本がふさわしい役割を果たすように求めるのは国会の責務だと思います。宮本議員はさらに経済対策等について質しました。

午前中は内閣部会で給与法改正案について態度について議論。午後には加藤鮎子大臣の政治資金問題について報道してきた赤旗日曜版の担当記者から話を聞きました。夜の議員団会議では、今日、ガザへの人道支援募金をユネスコに届けた伊藤岳議員の報告がありました。今日届けたのは830万円。ユネスコから訴えられた、現地の深刻な人道状況と国際的支援の必要性について話を聞きました。

午後からの参院本会議で岸田総理の所信表明演説がありました。「イスラエル・パレスチナ情勢」との言葉はありましたが。それだけ。日本の立場も方針も一言もなし。ひどすぎます。「この30年間経済はコストカット最優先の対応を続けてきました」と他人事のように述べ「経済、経済、経済」と連呼しましたが、経済対策はなし。これまで聞いてきた施政方針演説の中でも最低クラスでした。

本会議後、志位委員長と立憲民主党の泉代表が国会内で会談し、次の総選挙で「連携と力合わせ」をしていくことを確認しました。重要な合意です。志位氏さんは、「きょうの合意を大事に、市民と野党の共闘の再構築が前に進むようにしたい」と表明しました。前に進めるよう、私もがんばりまする。

12時から「日中友好条約45周年記念レセプション」に出席。各界から1000人を超える参加でした。国会にもどり本会議の後、関西電力がコロナ猶予対策終了の中で、困難な業者にも二か月分の電気代支払いを共用している問題で、経産省に是正を求めての全商連の要請に、倉林、岩渕議院とともに同席しました。

12時から「日中友好条約45周年記念レセプション」に出席。各界から1000人を超える参加でした。国会にもどり本会議の後、関西電力がコロナ猶予対策終了の中で、困難な業者にも二か月分の電気代支払いを共用している問題で、経産省に是正を求めての全商連の要請に、倉林、岩渕議院とともに同席しました。

夜は議員団会議。

臨時国会の開会日。通例はこの日に総理の所信表明演説がありますが、22日の補欠選挙の投票日前に一方的に演説して質疑は投票日後というのは問題だと野党が主張する中、所信表明演説は月曜日に行わることになりました。

臨時国会の開会日。通例はこの日に総理の所信表明演説がありますが、22日の補欠選挙の投票日前に一方的に演説して質疑は投票日後というのは問題だと野党が主張する中、所信表明演説は月曜日に行わることになりました。

今日は朝から本会議、各特別委員会の委員長・理事選任、党国会議員団総会と続き、12時から議員会館前で総がかり行動のの開会日行動に参加。立憲野党からそれぞれ挨拶があり、小池書記局長が訴えました。13時からの本会議第二ラウンドで会期を12/13までの55日とすることを決めました。

14時からはパレスチナで活動してきたNGOの皆さんが緊急に院内で開いた「イスラエル・パレスチナにおける武力行使の即時停止へ国際社会と日本の働きかけを求める集会」に出席。与野党の多くの議員が参加し、NGOや中東問題の研究者、現地の国連機関からの報告と議員の発言で日本が果たすべき役割も浮き彫りになりました。さらに超党派の取り組みを広げたい。

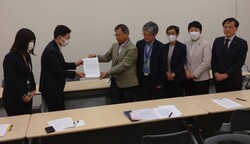

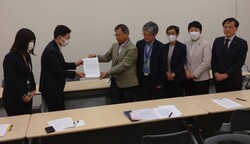

途中、日本原水爆被害者団体協議会の皆さんから要請書を受け取り懇談。党から志位委員長と笠井・本村・私の「被爆二世トリオ」。▽「原爆被害への国家補償」の実現▽核兵器の禁止、廃絶の実現▽被爆者の介護手当・家族介護手当申請時の診断書「別表」の改正など力合わせ取り組みます。

途中、日本原水爆被害者団体協議会の皆さんから要請書を受け取り懇談。党から志位委員長と笠井・本村・私の「被爆二世トリオ」。▽「原爆被害への国家補償」の実現▽核兵器の禁止、廃絶の実現▽被爆者の介護手当・家族介護手当申請時の診断書「別表」の改正など力合わせ取り組みます。

夕方の新幹線で京都へ。

新宿駅東南口での国会議員団と都議団による「ガザ侵攻止めよ」「武力行使は即時停止を」と緊急街宣に取り組みました。小池、穀田、宮本(と)、山添各議員とともに訴え。ガザ人道支援の募金活動も取り組みました。全額ユニセフを通じて人道支援に使われます。

新宿駅東南口での国会議員団と都議団による「ガザ侵攻止めよ」「武力行使は即時停止を」と緊急街宣に取り組みました。小池、穀田、宮本(と)、山添各議員とともに訴え。ガザ人道支援の募金活動も取り組みました。全額ユニセフを通じて人道支援に使われます。

昨年の参議院選挙の「一票の格差」をめぐる訴訟で最高裁が「合憲」の判決を出しました。田村智子政策委員長が会見のなかで、「党としてあらためて与野党会派間で抜本改革の検討をすすめることを求めたい」と述べました。

●「赤旗」10月19日付

1票の格差是正の抜本改革を 最高裁判決受け 田村政策委員長が表明

日本共産党の田村智子政策委員長は18日、国会内で記者会見し、同日の最高裁判決が昨年参院選の「1票の格差」について「合憲」と判断したことを受けて参院の選挙制度改革について問われ、「党としてあらためて与野党会派間で抜本改革の検討をすすめることを求めたい」と強調しました。

田村氏は、2009年の最高裁判決が、国会に格差の大幅な縮小を図るために「現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要」としていたことを紹介。日本共産党としては、投票価値平等の実現のため、得票数が議席に正確に反映される比例代表中心の制度にすべきだとの見地から、総定数を維持し全国10ブロックの比例代表による選挙制度とする改革案を提案してきたと述べました。

その上で田村氏は、今回の判決が多数意見として「投票価値の平等が憲法上の要請であること等を考慮すると、較差の更なる是正を図ること等は喫緊の課題」とも指摘しているとし、日本共産党はあらためて与野党会派間で抜本改革の検討をすすめることを求めたいと説明しました。

パレスチナのハマスとイスラエルへの大規模な攻撃とイスラエルの報復攻撃で、多数の死傷者が出ており、紛争の拡大が強く憂慮される深刻な事態となっている問題で、志位委員長が「暴力の応酬の悪循環を止めるため、双方は最大限の自制をすべきである」とする談話を発表しました。

全文https://www.jcp.or.jp/web_policy/2023/10/post-967.html

悲惨な映像を見ていると3日に開かれた日本パレスチナ友好議員連盟の総会に参加したガザから来日した三人の中学生の言葉を思い出します。「ミサイル攻撃が続き、毎日、今日が最後かもと思う」「自分たちには夢も能力はあるが機会がない。平和を」と訴えました。あの子たちは今、どんな思いをしているのだろうか。胸が痛みます。暴力の悪循環を止める自制を強く求めたい。

午後から国対の会議、議員団会議と続きました。